边城的风,比海先到

走下高铁时,风里有盐的味道

从南宁过来的高铁,最后一段路贴着山走。窗外的绿色越来越浓,空气里的湿度也跟着上来,眼镜片上蒙了一层薄雾。走下站台时,风撞在脸上——不是城市里那种混着尾气的热,是带着点咸的凉。 我其实没做什么攻略,只是听说这里挨着海,又靠着边境。站口没有拥挤的人流,出租车司机慢悠悠地靠过来,问,“去市里?还是口岸?”我摇摇头,说,“随便走走。”他笑了,“那先带你看河吧,北仑河,一眼能望到那边。”

车开得慢,路边的树叶子垂下来,几乎要碰到车窗。司机说,这树叫大叶榕,夏天遮阴最好。我看着窗外掠过的越南语招牌,还有穿着奥黛的女人骑车经过,突然觉得,这里的边界感不是冰冷的铁丝网,是混在风里的两种语言,是路边摊同时摆着中国的辣条和越南的法棍。 阳光透过树叶的缝隙洒在车座上,一小块一小块的光斑,像跳动的星子。我掏出手机想拍照,却发现手指有点黏——是空气里的湿气,也是这座城给我的第一个拥抱。

那碗粉的酸,比想象中软

中午的时候,我在万众市场背后拐进一条小巷。巷口的棚子下,老板娘正低头揉粉。没有招牌,只有几张塑料凳子和桌子,凳脚沾着点泥。 我坐下,说,“要一碗螺蛳粉。”她抬头看我一眼,眼角的皱纹皱成一朵花,“我们这里的粉,不辣,偏酸。”我点头。粉端上来时,汤面浮着几片薄荷叶,酸笋的味道不冲,反而带着点清甜。配的糯米粽,咬开是咸香的肉粒和绿豆沙,米香裹着肉香,在嘴里慢慢散开。

旁边的桌子上,几个本地人用壮语聊天,偶尔夹杂几句越南话。阳光透过棚子的缝隙洒下来,落在碗沿上,晃得人眼睛发暖。老板娘手脚很快,一会儿就收拾好空碗,手里的抹布擦得桌子锃亮。 我问她,“这里的春卷和越南的一样吗?”她笑着说,“我们的皮更脆,加了本地的香草。”后来我才知道,这条巷子里的店,大多是做了十几年的老店,客人都是附近的居民和跨境的商贩。没有花哨的装修,只有实实在在的味道——就像这座城,不张扬,却让人忘不了。

北仑河边,影子被拉得很长

下午两点,我走到北仑河边。河面上有竹筏划过,船夫戴着斗笠,唱着听不懂的歌,声音顺着水流飘过来,有点哑,却很柔。对岸的越南村庄隐约可见,屋顶是红色的瓦片,像撒在绿色田野里的小番茄。 河边的步道上,有人在钓鱼,鱼竿垂在水里,一动不动;有人在散步,脚步慢悠悠的;还有小孩追着蝴蝶跑,笑声落在风里,脆生生的。我找了个石凳坐下,看着河水流过,水面上的波纹一圈圈散开,像时光的涟漪。

风里的盐味更浓了,夹杂着鱼腥和青草的气息。突然想起出发前朋友说的,“东兴是个慢地方,你得慢慢走。”当时没觉得,现在却懂了——这里的时间好像被拉长了,每一步都不用急着赶往下一个景点。 一个老人坐在我旁边,手里拿着一串刚买的酸芒果。他说,“年轻时我经常过对岸去做生意,现在老了,就喜欢在这里坐着看河。”他的口音里有壮语的尾调,说话很慢。我看着他手里的芒果,青绿色的皮上撒着辣椒粉和盐,这种奇怪的搭配,在东兴却显得很自然——就像这里的一切,都在两种文化的碰撞里找到了平衡。

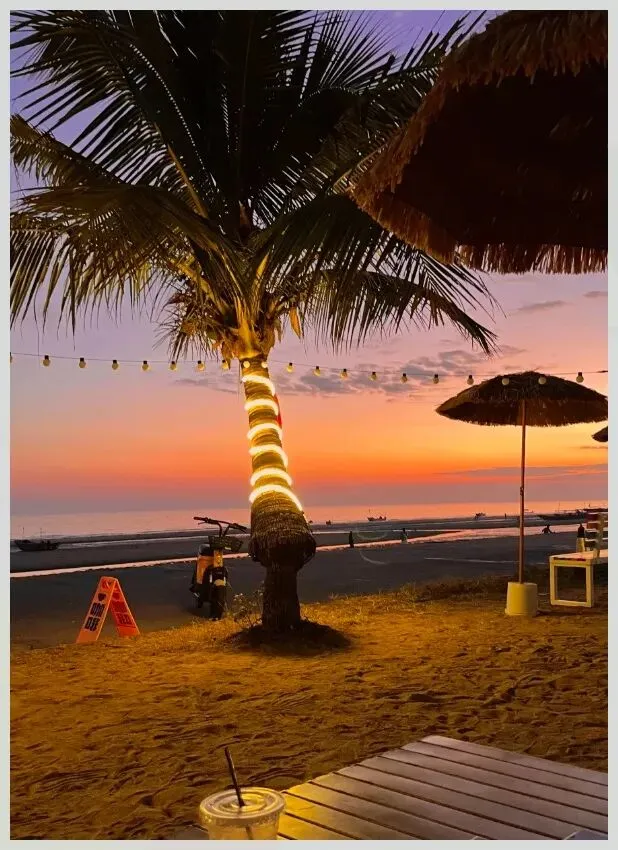

夜灯亮时,我忘了要赶时间

夜幕降临时,边贸街的灯一排排亮起来。红色的灯笼挂在屋檐下,映着路边摊的热气。我买了一杯冰椰汁,坐在街边的椅子上,椰汁的甜味混着冰的凉,顺着喉咙滑下去,舒服得想叹气。 旁边的摊位在卖木瓜沙拉,老板娘用舂桶把木瓜捣得咚咚响,声音很有节奏。海风一吹,椰汁的甜味混着沙拉的酸味飘过来,还有点鱼腥的味道——是旁边卖鱼干的摊位传来的。有人在放越南的流行歌,旋律很柔,像海风一样拂过耳朵。

我看着来来往往的人——有牵着孩子的夫妻,孩子手里拿着彩色的气球;有背着背包的游客,手里拿着刚买的纪念品;还有跨境过来的商贩,肩上扛着大包的货物。每个人的脸上都带着放松的笑容,没有赶路的匆忙。 我原本计划晚上赶回去,但此刻却不想动。夜灯的光很暖,照在脸上,让人觉得安心。旁边的老板递过来一块鱼干,说,“尝尝,自己家晒的。”我咬了一口,咸香里带着阳光的味道,还有点海风的咸。原来,所谓的边城节奏,就是不用赶时间,不用想明天,只需要享受此刻的风,此刻的味道,此刻的慢。

离开东兴的那天早晨,我又去了北仑河边。太阳刚出来,光线很软,影子被拉得很长。风里依旧有盐的味道,还有大叶榕的清香。我突然明白,东兴之所以让人缓下来,不是因为它有多美,而是因为它没有刻意讨好谁。它只是按自己的节奏活着——不惊艳,不热闹,却刚刚好。 就像那碗偏酸的粉,就像河边的石凳,就像夜灯下的冰椰汁,都是生活最本真的样子。风又吹过来,我想起刚到这里时的那阵风,原来,边城的风,真的比海先到。它带着盐的味道,带着生活的温度,轻轻拂过每一个来到这里的人,让他们慢下来,再慢下来。

————————————————————