风里裹着甘蔗甜的城

进站时的风,带着甘蔗的甜

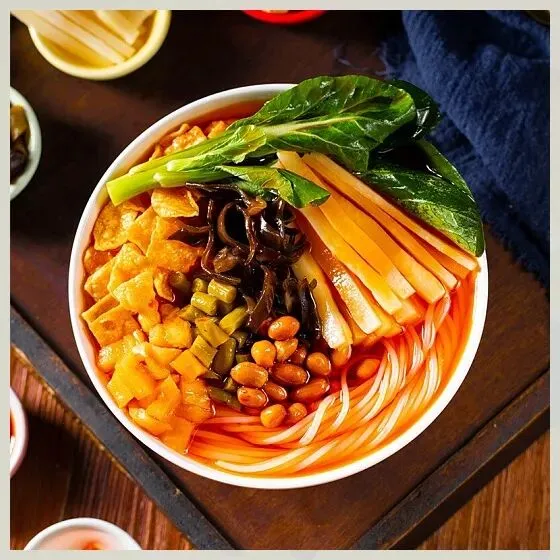

火车进站时,天确实低了些。玻璃窗外的云是灰蓝色的,像浸了水的棉絮。然后风就灌进来了,不是北方那种硬邦邦的风,是软的,裹着一股甜——不是糖精的甜,是新鲜甘蔗被嚼碎后,渗出来的清甜味。我摸了摸口袋里的润喉糖,突然觉得多余。旁边座位的阿姨正啃着一根甘蔗,碎屑落在地上,被风卷起来,沾在我的裤脚。

风里的甜不是抽象的。我低头擦裤脚时,闻到了甘蔗汁蒸发后的清冽,混着旁边大叔手里拿着的新鲜甘蔗的脆香。那种甜,不像奶茶店的糖那么腻,是带着点土气的、真实的甜。出站口的牌子上写着“柳州站”,三个字的尾音好像被风软化了,和刚才的甜一起,钻进了我的心里。我拖着行李箱往前走,脚步也跟着慢了下来,好像被这风缠住了似的。

柳侯公园的长椅,接住了我的晃神

走进去之前,我其实有点犹豫。公园这种地方,总觉得是“游客打卡点”,但脚还是跟着导航拐了进去。石阶旧得发亮,像被无数人的鞋底磨平了脾气。柳宗元的雕像立在正中,脸上落着几片树叶,没人去拂。广场舞的音乐还没完全散,余音绕着老树的枝桠,像在低声说话。

我找了张长椅坐下,背后是两位老人下棋,棋子落在木盘上的“啪嗒”声,比公园里的鸟叫更清晰。前面的湖水小小的,倒映着柳树的影子,小孩扔的石子砸出一圈圈涟漪,把影子揉碎了。风一吹,柳叶落在我肩上,我突然想起小时候外婆家的院子,也是这样的柳树,这样的安静。阳光透过树叶的缝隙洒下来,在地上投下斑驳的光影,我盯着那些光影发呆,直到旁边的小孩拉着妈妈的手跑过,才回过神来。长椅的木头有点凉,但后背靠着很舒服,好像它知道我需要歇一歇。

工业博物馆的老火车,停在时间里

本来没想进去工业博物馆,但路过门口时,那辆老火车头勾住了我的眼睛。铁皮上的锈斑像老人脸上的皱纹,阳光照在上面,泛着暗黄的光。走进去,机器的轰鸣声好像还在耳边,虽然展柜里的机器都静了下来。蓝制服挂在墙上,口袋里还塞着半块擦机器的布。玻璃展柜里的老照片,记录着工厂的热闹:工人推着小车,机器转得飞快,烟囱里冒出的烟在蓝天上画着圈。

一个大叔牵着小孩走过,指着展柜里的老照片说:“你爷爷就在这厂上过班,每天骑二八大杠来。”小孩似懂非懂地点头,手指碰了碰玻璃,留下一个小小的手印。大叔说完就往前走,没有停留,好像那只是一句普通的话,不是什么值得炫耀的往事。我站在那看了很久,老照片里的工人笑着,脸上沾着机油,和现在大叔的平静表情重叠在一起,好像时间没走,只是换了种方式存在。空气里好像还残留着机油的味道,混着展馆里的木质气息,让人觉得安心。我摸了摸展柜的玻璃,冰凉的触感穿过指尖,好像触到了那些遥远的日子。

夜市的风,把脚步吹慢了

晚上本来想回酒店,但朋友说五星步行街的夜市值得去。走到街口,烤鱼的香气就飘过来了,混着糯米糍的甜和烤香肠的咸。摊贩们一边翻着烤串,一边和旁边的人聊天,手里的动作不停,嘴上的话也不停。小孩穿着拖鞋跑来跑去,手里拿着气球,一不小心就撞到我的腿,妈妈在后面喊着“慢点”,声音里没有责备,只有温柔。

我买了一份烤鱼,坐在塑料小凳上吃。鱼皮烤得焦脆,里面的肉嫩得流汁,辣得我吸了口气,旁边的老板娘递过来一杯凉茶,说“吃辣了喝这个”,不等我道谢就转身去忙了。夜市的风带着点凉,吹在脸上,把刚才吃粉的辣意吹散了。我看着来往的人,没有人匆匆忙忙,大家都慢悠悠地走,慢悠悠地吃,好像日子本来就该这样。手里的烤鱼还冒着热气,糯米糍的甜在嘴里化开,心里突然觉得很暖,好像很久没有这样放松过了。

离开柳州那天,我又去了雀山公园门口的糖水摊。老板慢吞吞地搅着糖藕,小猫在脚边蹭我的裤腿。我点了一碗凉糕,清清凉凉的,和江边吃的那碗一样。风里还是有甘蔗的甜,水汽混着钢铁的味道。柳州没有高楼的压迫,没有滤镜的修饰,只是把日子过成了最实在的样子。我拎着打包的螺蛳粉上车,忽然明白,这座城的好,不是因为粉,也不是因为桥,而是因为这里的每一阵风,每一张长椅,每一个慢吞吞的人,都让你觉得,生活本来就该这样——不着急,不落下。车开的时候,我回头看了一眼,糖水摊的老板还在慢悠悠地搅着糖藕,小猫趴在他脚边,阳光洒在他们身上,像一幅画。风从车窗吹进来,好像又带着甘蔗的甜,我笑着闭上了眼睛。

————————————————————

————————————————————

————————————————————