在南宁,我把脚步放成了慢镜头

走出车站,绿突然漫过来

刚走出南宁东站的玻璃门,就被一股湿软的绿撞了一下。之前在北海待久了,看惯了蓝,突然满眼的绿,有点晃神。站台外的榕树撑开巨大的伞,气根垂下来,像无数条细线,轻轻扫过我的手臂。空气里混着青草的腥气和邕江的潮气,吸一口,连喉咙都觉得润润的。

三角梅在围墙边开得毫无章法,粉得扎眼却不喧闹。风一吹,花瓣落在我的肩上,我捡起来闻了闻,有淡淡的甜。路边的老人坐在石凳上摇着蒲扇,看见我笑:“姑娘,第一次来南宁吧?这绿,养人呢。”我点头,突然觉得,这城市的绿,不是刻意种的,是从骨子里长出来的。

那碗粉的热气,把眼镜糊了一层

在老巷子里转了两圈,才找到那家藏在居民楼下的粉店。招牌掉了半块漆,老板穿着花衬衫,坐在门口择酸笋。看见我,他抬头喊:“来碗老友粉?加个煎蛋?”我应了一声,找个塑料凳子坐下,旁边的阿姨正在嗦粉,声音很大,却不觉得吵。

粉端上来时,热气“呼”地扑到脸上,眼镜瞬间蒙了一层白雾。摘下眼镜,红亮的汤底里,酸笋、豆豉、肉片搅在一起,香味直钻鼻子。第一口下去,酸和辣在舌尖炸开,然后是米粉的软滑。老板坐在对面,边擦桌子边说:“我们南宁人,一天不吃粉,浑身不舒服。”我吃完,额头出了一层薄汗,心里却暖得很,像被什么东西裹住了。

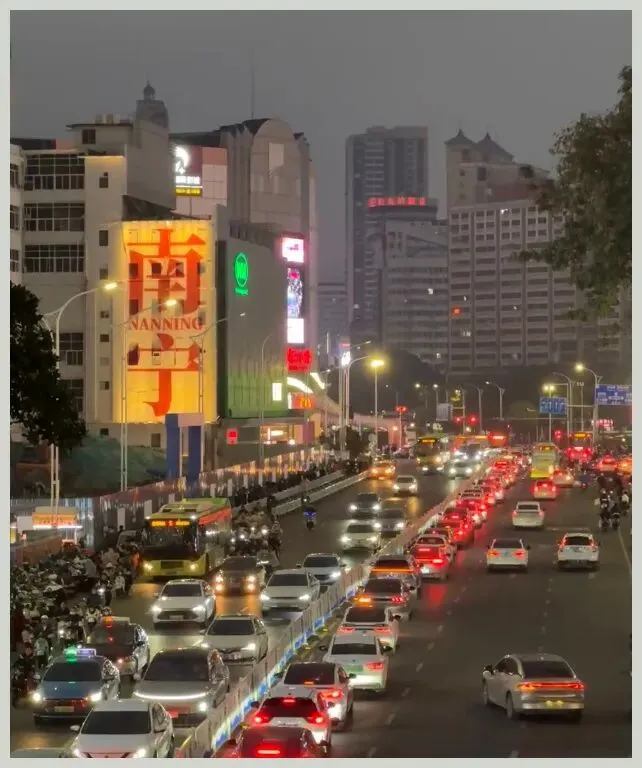

路灯亮起来时,城市才醒透

白天的南宁有点懒,街上的人慢慢走,店铺开门也晚。直到六点半,路灯次第亮起来,橘黄色的光洒在柏油路上,城市突然活了。中山路夜市的油烟飘到街对面,烤鱼的香味混着田螺的腥气,勾得人走不动路。

我挤在人群里,买了一串烤生蚝,摊主手脚麻利地撒上蒜蓉,递给我时笑着说:“姑娘,趁热吃。”旁边的老人在卖龟苓膏,用铜勺慢慢搅着碗里的蜂蜜,动作慢得像电影里的慢镜头。我坐在路边的台阶上,一边吃生蚝,一边看路过的人,他们的脸上都带着笑,连风都变得热闹起来。

小电驴上的风,吹软了时间

第二天租了辆小电驴,沿着邕江桥骑。风从耳边吹过,带着江水的味道。桥上的灯光落在水面,像撒了一把碎银,晃得我眼睛都花了。路过南湖公园时,看见有人在湖边跑步,影子被路灯拉得很长。

老板说的“别急”,我好像突然懂了。不用赶景点,不用拍打卡照,只是慢慢骑,看风掠过树影,看灯光在水面晃荡。小电驴的速度很慢,慢到我能看清路边的花,能听见树上的蝉鸣。时间好像被风吹软了,揉成一团,塞在我的口袋里。

离开那天,我在车站买了一包酸嘢。火车开动时,窗外的绿慢慢退去,心里却留着一股湿软的热。南宁不是那种一眼惊艳的城市,它像一碗温吞的老友粉,初尝有点冲,却越品越有味道。它的好,不在高楼大厦里,不在网红景点里,在榕树的气根里,在粉店的热气里,在小电驴上吹过的风里。下次再来,我想再骑一次小电驴,再吃一碗老友粉,再让南宁的风,吹软我的时间。