被江风熨过的日子

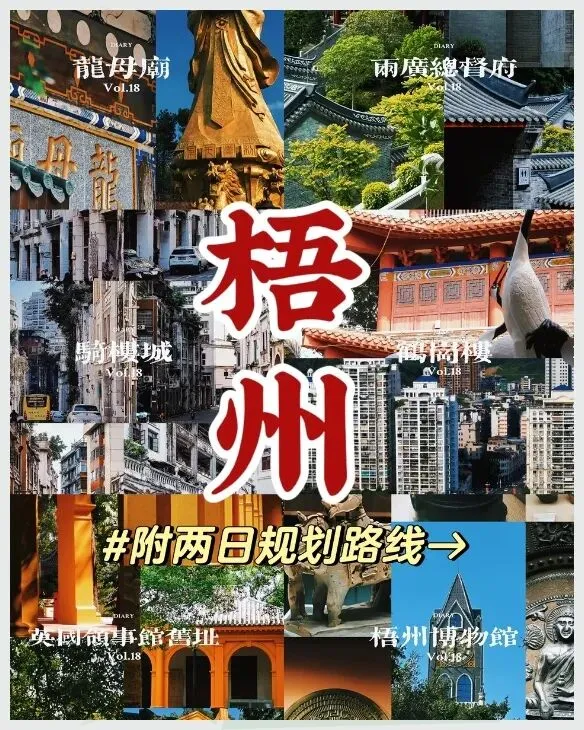

进站时,我以为只是歇脚

高铁缓缓停在梧州南站,玻璃窗外的天是淡灰的,带着点南方特有的潮气。我拖着半满的行李箱站在出口,手机地图上的路线歪歪扭扭——本来只是想在这里转车,歇个半天再去下一站。

随便抓了个路过的阿姨问路,她嗓门亮得像巷口的铜铃:“姑娘,跟我走!”不由分说就拉着我的袖子拐进旁边的小巷。她的手有点糙,却暖得很,像外婆冬天焐在口袋里的手。

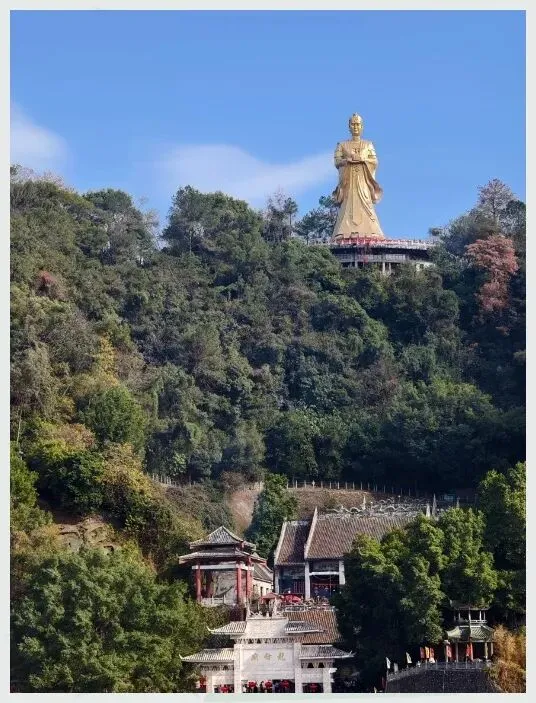

巷子尽头是骑楼的影子,青石板路被雨浸得发亮,廊柱上的油漆剥落了几块,露出底下的木头纹理。阿姨指了指前方:“往前就是江边,慢慢逛啊。”说完挥挥手就消失在巷口,像从来没出现过,却把一股热乎气留在了我手里。

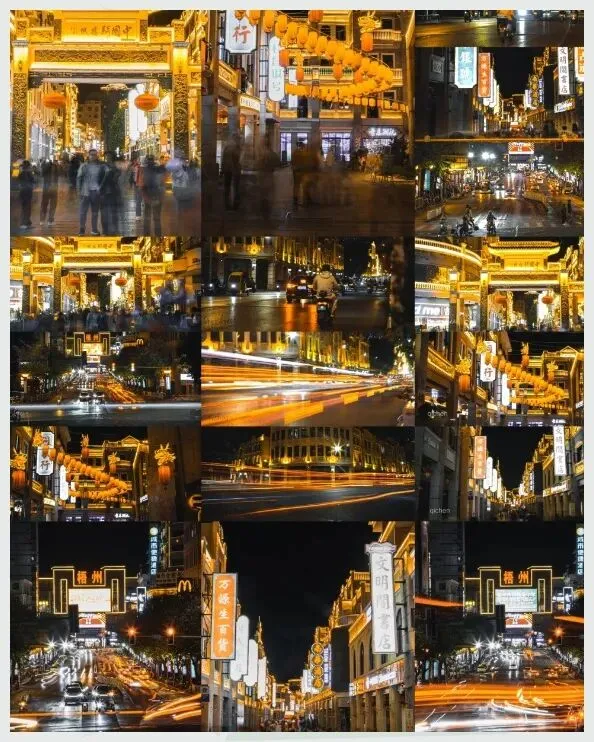

骑楼下的风,带着草香

骑楼的廊檐把阳光剪得碎碎的,落在地上像撒了一把金屑。我走了没几步,脚就开始发酸——大概是高铁上蜷了太久。廊下的凉茶铺飘来一股药香,混着旁边糖炒栗子的甜,勾得我肚子咕咕叫。

巷口的竹篮里摆着圆滚滚的糍粑,黄中带点淡绿。“鸡屎藤的?”我问。摊主阿婆笑着点头,用糙纸包了两个递过来,指尖沾着点糯米粉:“刚蒸的,趁热吃。”

咬下去的瞬间,软糯的皮裹着清甜的花生馅,嘴里漫开一股淡淡的草香。阿婆说这草是早上刚从江边摘的,和糯米磨在一起蒸,“败火呢。”风从骑楼的缝隙钻过来,带着这股草香,还有远处江水的潮气,吹得我头发贴在额角,却一点也不觉得烦。

江面上的光,晃得人发愣

傍晚的时候,我顺着骑楼走到江边。石阶有点凉,坐下来的时候,屁股沾了点湿意。江面很宽,远处的船影模糊成一个小黑点,天色慢慢沉下来,像被谁打翻了墨水瓶。

岸边的灯次第亮起来,暖黄的光洒在水面,波纹一圈圈荡开,像揉碎的金子。我盯着那些光发愣,连旁边有人推小车过来都没察觉。

“要糖水吗?龟苓膏加桂花蜜?”小车里的阿姨声音软乎乎的。我点了一碗,用勺子舀起来,细滑的膏体滑进嘴里,微苦之后是桂花的甜,一股清凉从喉咙蔓延到胃里。江风一吹,身上的汗都干了,连心里的褶皱都好像被熨平了些。

离开前,我把龟苓膏的苦记在了心里

第二天收拾行李的时候,总觉得少了点什么。走到巷口那家店,再要一碗龟苓膏——这次没加桂花蜜,只尝它本来的味道。

细滑的膏体在舌尖化开,微苦,却不涩,像江面上的水,清透得能看见底下的石头。老板看我打包纸包鸡,笑着说:“下次再来啊,姑娘。这鸡是早上现杀的,加了八角和桂皮蒸的。”

油纸包着的纸包鸡还热乎,掀开的时候,热气带着药材香直冲鼻子。我咬了一口,肉质紧实,带着点老底子的香,像小时候过年外婆炖的鸡汤。

高铁开动的时候,我把油纸紧紧攥在手里。窗外的梧州慢慢变小,江风好像还留在衣服上,带着点龟苓膏的苦和草香。旁边的乘客问我:“梧州好玩吗?”我想了想,说:“嗯,风很好。”

回到城市的那天,加班到深夜,打开冰箱里的龟苓膏,突然想起梧州的江。那些晃在水面的光,阿婆的糍粑,还有阿姨的糖水,像江风一样,轻轻熨过我心里的毛躁。原来安稳不是什么宏大的东西,只是一口草香的糍粑,一碗微苦的龟苓膏,还有江面上发呆的那半小时。下次,我想再去坐会儿石阶,吹吹江风。